15 ottobre 2017, ore 18.00.

Museo Archeologico di Napoli.

È una domenica autunnale insolitamente mite e nell’aria c’è quella stessa frizzante energia di certi giorni d’estate. Turisti in magliette e pantaloncini che passeggiano per le vie del centro e napoletani che sorseggiano un caffè sotto i portici, perché nulla ha più importanza della lentezza rituale di certi gesti.

Con un caldo così, non ti aspetteresti mai di trovare una piccola folla radunata all’ingresso del museo. E invece? È proprio così: ragazzi, giovani donne, uomini, genitori con bambini, anziani sono tutti qui per prendere parte ad un’esperienza insolita, qualcosa che ha a che vedere con la poesia, con l’arte, con le parole.

Nessuno sa di cosa si tratti davvero, nessuno in fondo conosce la reale ragione per cui è qui e in che modo ne verrà fuori.

C’è un nesso tra un museo archeologico e la poesia? Si può andare al museo anche per ascoltare versi? Esistono forse luoghi in cui la poesia non può entrare?

Ad un certo punto, tutti si spostano davanti ad uno degli ingressi laterali del museo. Come l’uscio di una spelonca, la porta si apre, il buio ci inghiotte e con esso una sensazione di spaesamento, e poi il percorso comincia: un viaggio nel museo seguendo il filo delle parole, quelle degli altri certo, i poeti, ma anche quelle che pian piano si fanno strada nella propria testa.

Il Caronte-poeta di questa discesa agli inferi e risalita nel paradiso è Alex Cecchetti: artista, coreografo, paroliere. Con la sua “arte dell’evasione”, come egli stesso la definisce, con le sue coreografie invisibili e narrazioni immaginifiche, ha realizzato performance in molti musei europei e non solo. Quello di oggi è l’ultimo degli appuntamenti previsti nell’ambito della rassegna Mito-Mania, un fitto calendario di eventi, visite e laboratori sul tema del Mito e dell’Eros tra letteratura, poesia, teatro e cinema, organizzati dal Museo Archeologico di Napoli e da Electa Editore – che ringrazio per l’invito – in concomitanza con la mostra Amori Divini, chiusasi proprio il 16 ottobre (qui il nostro post in proposito).

Avete presente quando vi dicono: “in un museo è vietato correre!”? Ecco, la cosa che invece io più ricorderò di quest’esperienza – e sono certa anche i bambini presenti – è proprio quella di aver corso da un punto all’altro del museo. Come Alice quando corre dietro al Bianconiglio, inseguito dal tempo che scorre inesorabile. Dal cortile interno alla stanza delle macchinette per il caffè, dalla scalinata principale al gabinetto segreto, dalla sala dei corridori in bronzo agli spazi allestiti per la mostra.

Più che di una consueta visita, si è trattato di un attraversamento affannoso e concitato di spazi guidati dal richiamo magico della parola poetica: i versi di Pablo Neruda, William Blake, Sandro Penna, Dante e altri ancora. Credo di non aver mai visto, di sicuro non in un museo, così tanta animata e viva partecipazione ad un reading poetico. In fondo, la poesia è utile agli uomini, perché serve a discendere nei propri e remoti anfratti interiori per poi risalire, arricchiti e rinfrancati, alla superficie della coscienza.

Portare la poesia in un museo può contribuire ad amplificare i benefici effetti di questo viaggio tutto umano grazie al riverbero della bellezza da cui si è circondati. E qui, in questo museo, di bellezza ce n’è davvero tanta: ogni sala, ogni scultura, ogni affresco, ogni singolo oggetto trasudano un tale splendore che le parole stesse impallidiscono al loro cospetto.

Cosa sia rimasto nella testa dei bambini presenti all’iniziativa di tutto questo correre, recitare, disquisire, ridere e rimuginare, è difficile dirlo. È complicato spiegare il senso della poesia ad un bambino, è forse molto più semplice predisporli all’ascolto poetico affinché imparino ad assaporare i suoni delle parole, i mille modi in cui possono essere combinate e le infinite sfumature di una lingua.

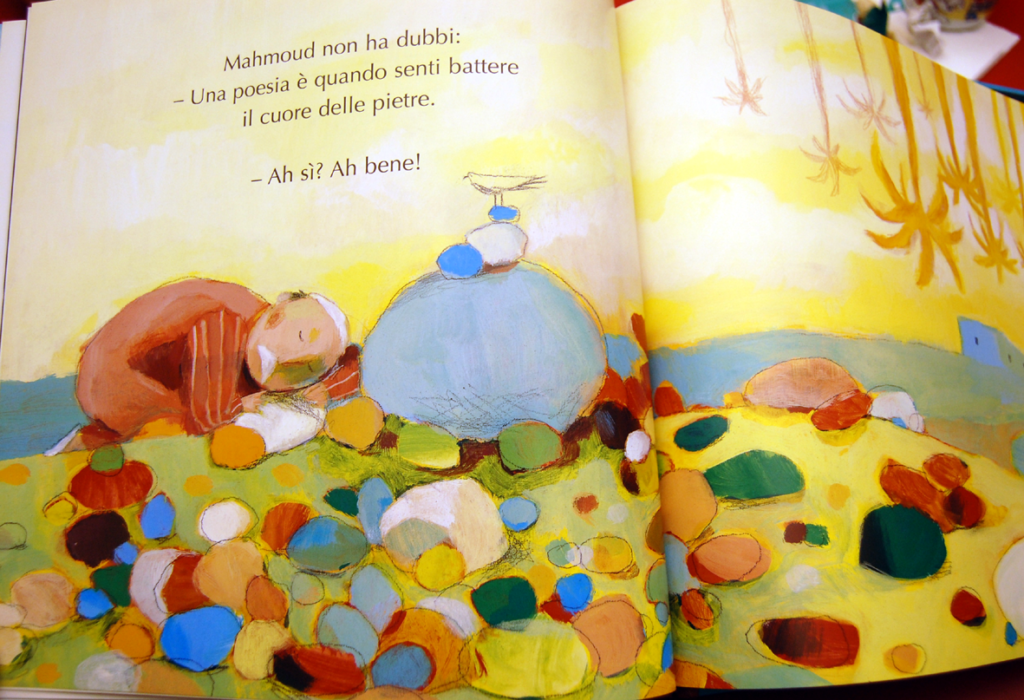

C’è un libro molto bello, di Jean-Pierre Siméon e Olivier Tallec, Questa è la poesia che guarisce i pesci (Lapis Editore), in cui il piccolo Arturo, che vorrebbe regalare una poesia al suo pesciolino moribondo, prova a cercarla in ogni dove: nella dispensa, sotto il letto e poi nel negozio delle biciclette, in panetteria, interrogando la nonna, un vecchio abitante del deserto e persino il canarino.

Alla fine di questa lunga ricerca crede di non aver trovato nulla, e invece è riuscito a racimolare tutta la poesia di cui il suo pesce ha bisogno per riprendersi dal suo preoccupante torpore.

Una poesia è quello che fanno i poeti.

Una poesia è quando hai il cielo in bocca, è calda come il pane, ne mangi e ancora ne rimane.

Una poesia è quando senti battere il cuore delle pietre, quando le parole battono le ali. È un canto in prigionia.

Una poesia è quando rigiri le parole da cima a fondo e hoop, diventa nuovo il mondo.

Tornati a casa, i bambini, molto probabilmente costretti a seguire i loro genitori al museo di domenica pomeriggio invece di andare al parco, al mare o starsene per i fatti propri a casa a giocare, non avranno serbato di certo memoria dei versi di Dante o di Neruda. E in fondo, non avranno neanche granché compreso il senso di tutto quel trottare per le sale di un museo ascoltando uno che, ad alta voce e gesticolando, leggeva versi da un taccuino rosso.

Ma credo che in loro, come in tutti i presenti, sia rimasta una suggestione: l’eco del rumore che le parole fanno quando, ascoltate, si mescolano nella testa e per qualche secondo continuano a risuonare prima di silenziarsi e depositarsi da qualche parte.

E quest’eco, al termine del tour poetico nel Salone della Meridiana, quello dove si erge solitaria la statua di Atlante che da tempo immemore regge da solo il peso dell’universo sulle sue spalle, si è amplificata fino a diventare un suono assordante.

Avete presente quando davanti a voi si dispiega uno spazio vuoto da riempire? Una casa, una stanza, una libreria, una borsa, una giornata, un pomeriggio, una pancia che rumoreggia per la fame… La sensazione che si prova è simile ad una vertigine: da un lato il dover riempire spaventa e un po’ paralizza, dall’altro lato ci elettrizza, perché a noi spetta il compito di dare forma e sostanza a qualcosa che prima non c’era. Il vuoto in qualche modo è necessario perché rappresenta il punto da cui partire per costruire una pienezza che soddisfi e riempia.

Questa sala è vuota come il cuore del desiderio, che pompa e sgonfia. Perché solo dove c’è un vuoto ci può essere un pieno.

In queste parole conclusive di Alex Cecchetti è racchiuso il senso di tutto la sua performance: la poesia è una specie di termometro che, misurando la temperatura dei nostri cuori e dunque la loro o meno pienezza emotiva, ci indica quanto spazio libero c’è ancora per pulsioni e sentimenti, desideri e forti sensazioni. Ma non sono solo gli spazi interiori che devono e possono essere riempiti, ma anche quelli esterni in cui ci muoviamo, abitiamo, ci relazioniamo e cresciamo.

Sicché un museo non va riempito solo di statue e oggetti e di muti visitatori a cui si chiede di esercitare il passivo diritto di visione e null’altro. Un museo va riempito di voci, esperienze, emozioni, relazioni, contenuti, giochi, arte e anche di poesia. Va trasformato in un luogo in cui ci si possa sentire rivitalizzati, caricati di un’energia che ci permetta di tornare nel mondo fuori con una visione e un sentire diversi.

I musei devono diventare luoghi permanenti di un’educazione al bello che possa servire a riempire di armonia, libertà, sapienza e desideri le vite di tutti, adulti e bambini.

Mi chiamo Giovanna e vivo in Puglia. Ho sempre avuto le idee molto chiare: a 8 anni sapevo già che avrei fatto l’archeologa. Per anni mi sono divisa tra gli scavi e montagne di mattoni, tegole e coppi. Chissà, forse sono fatta un po’ di argilla…

Poi, ho capito che dovevo raccontare l’archeologia ai bambini e dare un senso, una prospettiva al mio lavoro. E allora ho scoperto una cosa fondamentale: le storie sono l’unica cosa che ci lega al passato e al futuro e che nessuno potrà mai portarci via.

Comment here